A Miguel Chávez le gustaba bromear; incluso cuando ya era el devoto Hariján Maharaj, solía decir que por ser feíto y bajito le había sido fácil renunciar a la vida material. Pero ese día de agosto de 1988, sentado en la pileta del atrio de La Veracruz, tenía un aire solemne mientras observaba el viejo edificio de cuatro pisos que tenía enfrente: “quiero ver cien devotos asomados por esas ventanas”, pensó. La trampa para captar a esos nuevos devotos ya estaba diseñada: la comida.

Estoy sentado en la misma pileta, veinticinco años después, con el mismo testigo: Gopal, todo un surtidor de historias. “Hariján llegó de Bogotá a la inmobiliaria donde yo trabajaba y me dijo que estaba buscando una casa. Traía cuarenta mil pesos. Con eso podía alquilar una muy buena; en Laureles teníamos casas hasta de siete mil. Pero este edificio le gustó, aunque valía 175.000 el arriendo del segundo y el tercer piso”.

Gopal inspira el diminutivo con el que se me presentó: ‘Gopalito’, como todos lo llaman. Cuando conoció a Hariján usaba su nombre kármico, o civil, pero ahora lleva su nombre devocional, que en sánscrito significa pastor de vacas. Mide un metro con 55 y exhibe una sonrisa tan cálida como sus ojos claros. Su destino se impuso luego de haberse topado con Hariján: “le ayudé en las diligencias, presté plata y serví de fiador, aunque lo acababa de conocer. Son las cosas de Krishna, yo fui el instrumento suyo”. No encuentra otra manera de explicar la fascinación que despertó en él la prédica de Hariján, un antiguo torero conocido como “Miguelín Segundo” en las plazas de Colombia; un pasado que no lo enorgullecía, pues como devoto vaisnava tenía entre sus principios fundamentales no comer ningún tipo de carne.

Gopalito encontró la analogía perfecta entre su temerario gesto de acoger y servir de fiador a un extraño de cabeza rapada y mechón en la coronilla y la actitud de Michael Grant, aquel norteamericano que recibió en 1966, en Nueva York, a un ignoto anciano de setenta años que venía de la India con la intención de expandir por el mundo la conciencia de Krishna. Bhaktivedanta Swami Prabhupada pertenecía a una larga sucesión de devotos que se remonta 500 años atrás hasta al maestro Chaitania, el santo bengalí considerado la reencarnación del propio Krishna, la suprema personalidad de Dios. El gurú Prabhupada llegó a Estados Unidos con unas cuantas rupias y tuvo que compartir un cuartucho con un drogadicto. Una noche, el drogadicto trató de matarlo. El maestro corrió a la calle, sacó su libreta con los escasos contactos que tenía en la ciudad y llamó a Michael Grant, quien acudió en su ayuda, lo recibió en su casa y al día siguiente visitó varias inmobiliarias hasta arrendar un pequeño local en el número 26 de la Quinta Avenida. Ese fue el primer templo Hare Krishna en Occidente. Hoy Michael Grant es el gurú Mokunda Goswami. “Dios tiene todos sus instrumentos afinaítos para ser tocados en el momento exacto”, sentencia Gopalito.

***

En los parques del Centro de Medellín la gente se acostumbró a ver a unos extraños sujetos vestidos con vaporosas prendas hindúes color azafrán y mechones en la coronilla, tocando tambores y platillos mientras bailan en ronda y cantan el Maha Mantra: Hare krishna hare krishna, krishna krishna hare hare, hare rama hare rama, rama rama hare hare; una conciencia que irradian desde el restaurante Govindas, en el segundo piso del edificio que alquiló Hariján Maharaj, el número 52-17 de la calle Boyacá.

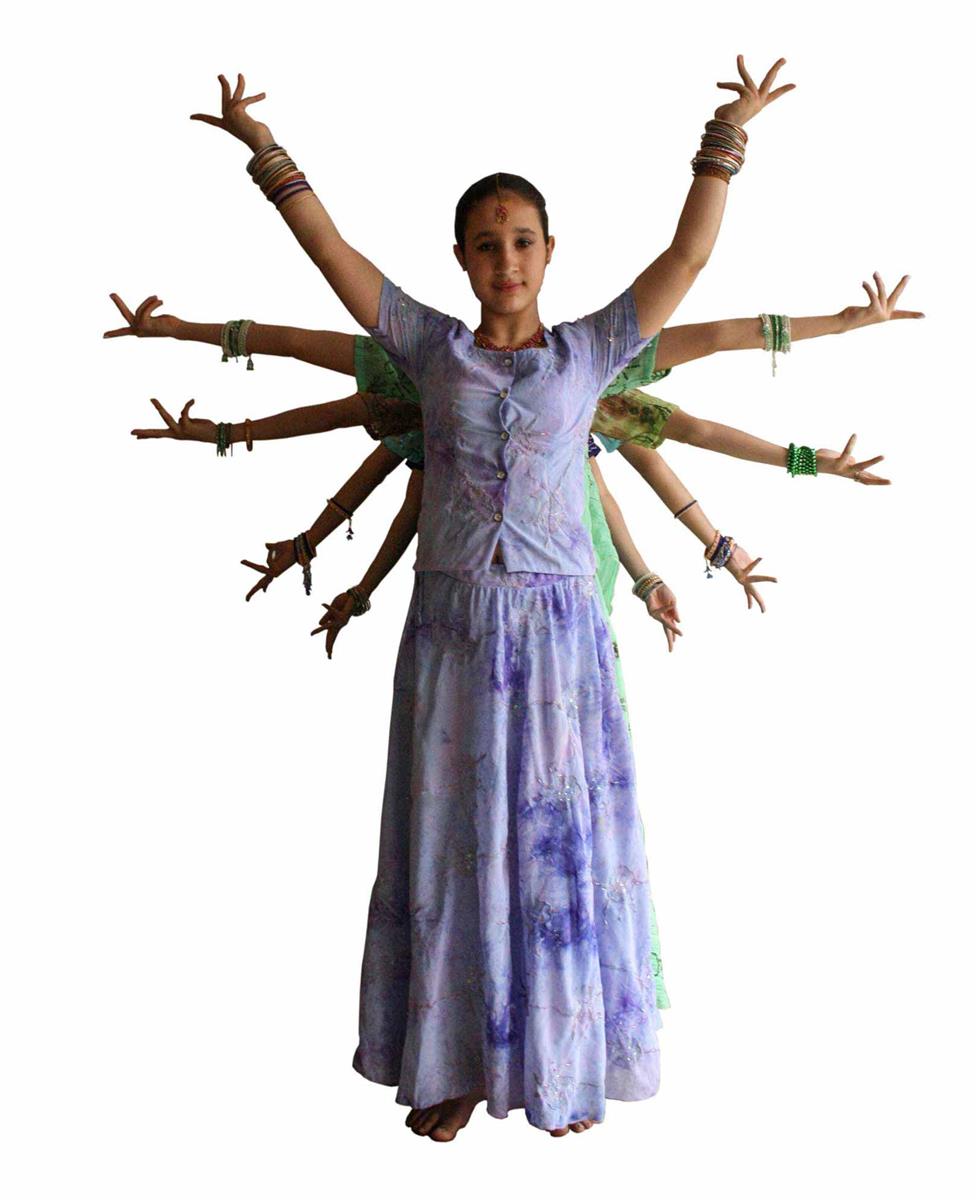

Pero pongámonos más trascendentales que Hariján en la pileta y llamemos las cosas por su nombre, así mi ignorancia no alcance sino para repetir lo que me explicaron con amor universal los devotos de Krishna: que el mechoncito se llama sika, la camisa kurta y el pantalón doti; las mujeres usan saris, largos lienzos que envuelven sobre sus blusas y enaguas. Que los tambores se llaman mridangas, y los platillos diminutos, kártalos o címbalos. Y que el Maha Mantra, además de liberar (tra) la mente (mana) con su vibración sonora y facilitar la meditación, como todo mantra, es el más grande (maha) de todos los mantras, según la tradición krishnaísta: el método sublime para revivir nuestra conciencia trascendental.

Pero pongámonos más trascendentales que Hariján en la pileta y llamemos las cosas por su nombre, así mi ignorancia no alcance sino para repetir lo que me explicaron con amor universal los devotos de Krishna: que el mechoncito se llama sika, la camisa kurta y el pantalón doti; las mujeres usan saris, largos lienzos que envuelven sobre sus blusas y enaguas. Que los tambores se llaman mridangas, y los platillos diminutos, kártalos o címbalos. Y que el Maha Mantra, además de liberar (tra) la mente (mana) con su vibración sonora y facilitar la meditación, como todo mantra, es el más grande (maha) de todos los mantras, según la tradición krishnaísta: el método sublime para revivir nuestra conciencia trascendental.

Prometo no exagerar con prestada erudición, pero es que hablar, así sea superficialmente, de la tradición hinduista en la que se inscribe el krishnaísmo o vaisnavismo es de por sí una tarea profusa, abigarrada y compleja, como ese atrio de la Ermita de La Veracruz de los Forasteros donde en menos de 300 metros cuadrados usted puede ser feligrés, turista, cliente, ciudadano o karmi (no iniciado). Ya lo dije: Govindas es la trampa, y si usted ha leído hasta aquí es porque cayó en ella y está sentado conmigo en la pileta, seducido por la mirada del señor Jagannatha, que nos observa con sus ojos sin párpados y su sonrisa extática desde el tercer piso, justo por encima de los comensales del restaurante.

Govindas significa “el que da placer o gratificación a los sentidos y a las vacas”, y es el nombre de todos los restaurantes de la comunidad. En realidad es un ashram, un centro espiritual, que recuerda el valor místico del alimento: “dime qué comes y te diré quién eres”. César es uno de los ejemplos que confirman la eficacia de la estrategia. Hace siete años, como estudiante de gastronomía, llegó para aprender cocina vegetariana. Ahora es un bramachary, un devoto que practica la castidad, y su nombre es Bhajan. “Me dijeron que antes de entrar en la cocina debía leer algunos libros para entender la forma en que trabajaban los devotos, que no era cocinar simplemente, y me empezó a gustar la filosofía”. Para él fue fácil privarse de comer carne, huevos y pescado, y cumplir así uno de los cuatro principios con los que una persona puede aspirar a la iniciación en la conciencia de Krishna. Al reparar en su atuendo, la sika y el liderazgo que exhibe en las actividades devocionales, cabe suponer que también cumple los otros tres: no practicar sexo ilícito, no caer en juegos de azar y no consumir intoxicantes como droga, alcohol o tabaco.

“Hay tres modalidades del mundo material –me explica Bhajan–: la bondad, la pasión y la ignorancia; en cada una de ellas también entran los alimentos. Los de la bondad nutren el cuerpo y mantienen en equilibrio la mente; entre ellos están las frutas y las verduras frescas, los cereales, las semillas, los granos verdes o germinados, y la miel de abejas. Los de la pasión nutren el cuerpo, pero con el tiempo lo deterioran; ahí entran los alimentos muy picantes, amargos, ácidos o salados. Y los de la ignorancia enferman el cuerpo y desequilibran la mente, como la carne, el huevo, los alimentos fermentados y los estimulantes (café, té negro, vinagre y azúcar refinada, entreotros). Hay que comer alimentos de la bondad y también de la pasión; se recomienda comer los de la pasión al mediodía, y siempre comer despacio y sin llenarse”.

En apenas treinta metros a la redonda de la pileta donde me senté se pueden violar aquellos cuatro principios, y hasta los diez mandamientos católicos y buena parte de los 613 preceptos del judaísmo. Y un aspirante a mártir de Alá vería aquí un escenario muy occidental para inmolarse. Pero esa es la gracia. También lo percibió Hariján al considerar, con solo verlo, que era un lugar especialmente necesitado de la misericordia de Dios. En medio de la oferta para los sentidos, y hasta de la sana competencia espiritual de la Veracruz, reclutaría y forjaría devotos con la misma actitud del guerrero que se templa en el combate. También estaba convencido de que desde el sitio donde se posa una deidad se expande la energía liberadora de Krishna.

***

“Antes de ser servido en las mesas del restaurante, el alimento es ofrecido a las dignidades traídas desde la India”, indica Bhagavati. “Esa comida es el sobrao de Dios”, agrega Ranchor, un excelente traductor del sánscrito al paisa. El alimento ofrecido se llama prasadam, algo así como la misericordia de Dios con el poder de purificar a quien lo come (la traducción es mía); es el propio Krishna o Jagannatha.

Esa lozana figura de ojos ensoñadores y color azul nube, unas veces tierna y niña en medio de las vacas, otras sosteniendo una flauta con su pareja Radha, o altivo y juvenil en un carro guerrero, y siempre ataviado con vestidos opulentos, guirnaldas y joyas, es el que normalmente conocemos como Krishna. Es su imagen más conocida. Pero él es Dios y se manifiesta o expande como le da la gana, en este caso como Jagannatha, una deidad abstracta del señor Krishna. Jagat significa “mundo” y natha significa “señor”. Jagannatha es el señor del universo, el señor de todos.

Hay más: la negra figura de Jagannatha siempre aparece con las de su hermano mayor Balarama, blanco, y su hermana Subhadra, amarilla. Pero dejemos aquí porque en la tradición hindú siempre habrá que explicar algo más, y todo se relaciona en un tejido que, aunque finamente hilado, resulta extenso para mi lánguida comprensión. Baste decir que Jagannatha es la deidad que se adora en el ashram Govindas y a la que se le ofrece el alimento que se consume en el restaurante.

A las tres de la mañana los devotos se levantan con el Maha Mantra en los labios, meditando y haciendo reverencia. Le piden disculpas a la Tierra por tocarla con los pies, porque la Tierra es un ser vivo y un ser vivo, o una deidad, no se toca con los pies. Se bañan y limpian el lugar donde durmieron. “La limpieza es lo más cercano a la divinidad”, dice una de las tantas normas del manual de etiqueta vaishnava, que entre otros preceptos ordena un baño completo después de cada deposición y lavarse las manos luego de tocar la boca porque, dice, “la boca es más sucia que el ano”. Las deidades permanecen en el altar tras las cortinas mientras comienza la ceremonia a Tulasi, la gran devota de Krishna que toma la forma de una planta. Ella es la personificación de la devoción y la más querida por Krishna. Por eso los devotos llevan en el cuello collares de tulasi (Ocimum tenuiflorum), y el rosario o japas de 108 cuentas es hecho de la misma planta. Se le ofrece incienso, una flor y fuego. Después de cantar mantras, se abren las cortinas para adorar a Jagannatha y a las demás deidades del altar. Los devotos tienen pijamas, porque las visten para dormir, y también las vestirán para el día que comienza.

El ofrecimiento de alimentos a la deidad se hace con las cortinas cerradas. Se le ofrecen veintiún preparaciones diferentes: dulces, granos, ensaladas, vegetales, jugos. Los alimentos se cubren porque nadie debe verlos antes de que Jagannatha los “consuma”; se dejan un rato para que las deidades “coman”, luego se retiran para regresarlos a las mismas preparaciones de las que salieron las porciones, y así se transforman en prasadam para servir en el restaurante.

“Tener una deidad es un camello –dice Prabhu Ranchor–. Se le ofrece alimento cinco veces al día. Hay que bañarla, vestirla, acostarla”. “La deidad es un aspecto que toma Dios para que uno lo adore, para que uno lo pueda ver con estos ojos –explica Bhajan–. Dios está en todas partes pero en la deidad se posa, por así decirlo, en un lugar especial; es la forma en que yo me vinculo con Dios, por medio de una disciplina de servicio (sadhana)”. Y parte de esa disciplina consiste en rezar todos los días el Maha Mantra en dieciséis vueltas de japas, es decir 1.728 veces, además del kirtán o canto del Maha Mantra en voz alta que los ha hecho reconocidos en el Centro de Medellín.

Ahora volvemos a la calle, a la pileta, la misma que veía Prabhu Ranchor cuando apenas comenzaba el restaurante y pregonaba con un megáfono: “bienvenido, venga aquí, al restaurante Govindas, donde encuentra deliciosa comida vegetariana que da duración a la vida, que da paz, tranquilidad; no coma carne, no coma cadáver, no coma mortecina”. El discurso enfurecía al carnicero vecino. “Más de una vez nos casó pelea para que nos calláramos. Y en los parques llegaron a sacarnos encañonados con un revolver cuando hacíamos el kirtán”.

Todos los días, a eso de las cinco de la tarde, sale un grupo de devotos con sus mridangas y kártalos a tocar en alguno de los parques del Centro. Esta actividad hace parte sustancial del servicio diario del devoto. Elevar la conciencia de Krishna significa predicarla y cantarla en las calles, distribuir prasadam y compartir libros de la comunidad. La manifestación callejera de la fe los convierte en habitantes activos del Centro. Rompen el marasmo ruidoso de esta ciudad-pueblo, entregados al canto para forjar un remolino de energía que contagie a los transeúntes, los envuelva en el sonido de los címbalos y los tambores y en la vibración del Maha Mantra. “No somos hippies, somos happies”, escribió el propio fundador, Swami Prabhupada.

***

Miro alrededor y me quedo pensando en este diminuto atrio al que ciñen diez columnas de roca oxidada. De pronto, el mantra empieza a fundirse con otro… ¿mantra? “Hare krishna, hare krishna…, esperando el bus, esperando el bus… hare rama hare rama… esperando el bus, esperando el bus”. Antes de que se disuelva, agarro el sonido con esfuerzo detectivesco para saber por qué merodea por mi cabeza. “Esperando el bus, esperando el bus”. Entonces escucho una voz: “¡Papi! Diez mil y la pieza”. Todo se aclara: es esa canción parrandera en la que un marido despechado le reclama a su mujer por encontrarla “muy pintoreteada y muy mal parada por La Veracruz”. “Esperando el bus esperando el bus”, responde ella en el coro reiterativo de la canción. Es el mantra de La Veracruz.

Desde los ventanales del restaurante y el templo, que entregan una panorámica del parque, los devotos han sido testigos de la noche veracruzana: “uno se sentaba como en un teatro a ver tremenda película: gritos, peleas, atracos, disparos, puñaladas”, recuerda Prabhu Ranchor de esos primeros años de Govindas. “A los hare krishna los estimamos mucho, porque son muy respetuosos. Nos han invitado al templo a cantar y a comer ‘prasada’”, cuenta Miriam, quien trabaja recostada en las columnas que enmarcan la iglesia. Cuando un señor les arrojó una bolsa llena de orines a los devotos, ellas “se le fueron encima a pellizcos y a carterazos”. Pero frecuentan poco el restaurante porque no les gusta la comida vegetariana: “nosotras somos muy caníbales”, dice Miriam. Además, les parece un lugar muy decente y es mejor “no incomodar”.

Esa especie de autoexclusión no impide que el restaurante Govindas ofrezca uno de los panoramas más diversos de la ciudad, sobre todo en las horas del almuerzo, cuando en la fila las camisetas de grupos de metal y los pelos rastas se codean con camisas de cuello, saris y kurtas. Edades, rostros, pieles y atuendos desfilan frente a los samovares y bandejas con las sopas, ensaladas, croquetas, frutas, tortas de lenteja, y hasta tamales y pinchos vegetarianos. Pero el plato emblemático de Govindas siempre ha sido el arroz con leche.

“Cuando llevábamos instalados unos días en este edificio, llegó Hariján y nos dijo: ‘mañana abrimos el restaurante’”, cuenta Ranchor, quien todavía se sorprende de la rapidez con la que respondieron a semejante orden: “no teníamos nada. Yo eché mano de unos ahorros y compré unas mesas que estaban rematando en un restaurante chino. Lo único que pudimos ofrecer fue arroz dulce con banano. Ponía arroz con panela en fuego lento y me iba, cuando volvía ya estaba listo y eso era lo que vendíamos. Luego fuimos incluyendo más platos”.

Al señor Jagannatha no le gusta la cebolla y el ajo. Dice la literatura védica que produce pereza y es afrodisíaca. Ranchor agrega que el olor es desagradable y Bhajan cita libros en que las consideran plantas carroñeras. Tampoco a las que crecen en lugares oscuros, como los champiñones, les hace buena cara el señor del universo. Hace un tiempo, el gurú Maharaj, la máxima autoridad del Instituto de Vrindavan para la Cultura y Estudios Vaishnavas, les recomendó sacar la soya del menú por ser un cultivo dañino para el medio ambiente, además de transgénico. Expandir la conciencia de Krishna no se reduce al canto del Maha Mantra, sino que implica asumir la alimentación como fuente de vida espiritual.

El mismo texto de etiqueta vaishnava ordena comer en silencio, pero ese es un mandato para los devotos y no para los karmis que ocupan las diez mesas del restaurante. El pretexto para entablar conversación aparecerá fácil, pues las mesas son de cuatro o seis puestos y eso implica compartirlas.

***

Quizás ninguno alcanzará a asomarse por las ventanas para la foto con los cien devotos que soñó el maestro, pero hay altas probabilidades de convertir a un ciudadano en cliente. Jairo vino para combatir una insuficiencia renal y siguió viniendo, Libardo asegura que este almuerzo lo mantiene más agudo para el trabajo de la tarde en la oficina, Margarita espera controlar su tumor en el colón gracias a la dieta vegetariana, Hernando cuenta que ya se comió toda la carne que se iba a comer porque su papá era carnicero.

Las voces animadas se mezclan con el tintineo de los cubiertos y la música devocional. Huele a sándalo y a comida. Me asomo a la ventana para imaginar a Hariján sentado en la pileta seca tramando el restaurante. Veo el rebusque y sus trampas: dónde está la bola, dónde está la bolita. Armaítos a mil, a dos mil la presa y le encimamos la papa. Papi, diez mil y la pieza. Veo a Miriam mientras observa un aplicado grupo que va detrás de su guía: “los invito a que nos detengamos aquí por un momento. Esta es la iglesia de La Veracruz, construida en 1791 en estilo barroco popular”; y recuerdo lo que ella me dijo: “yo siempre me paro en la misma esquinita a ver qué cae pa llevar comida a la casa”.