Aérea del centro de Medellín. Gabriel Carvajal, 1976.

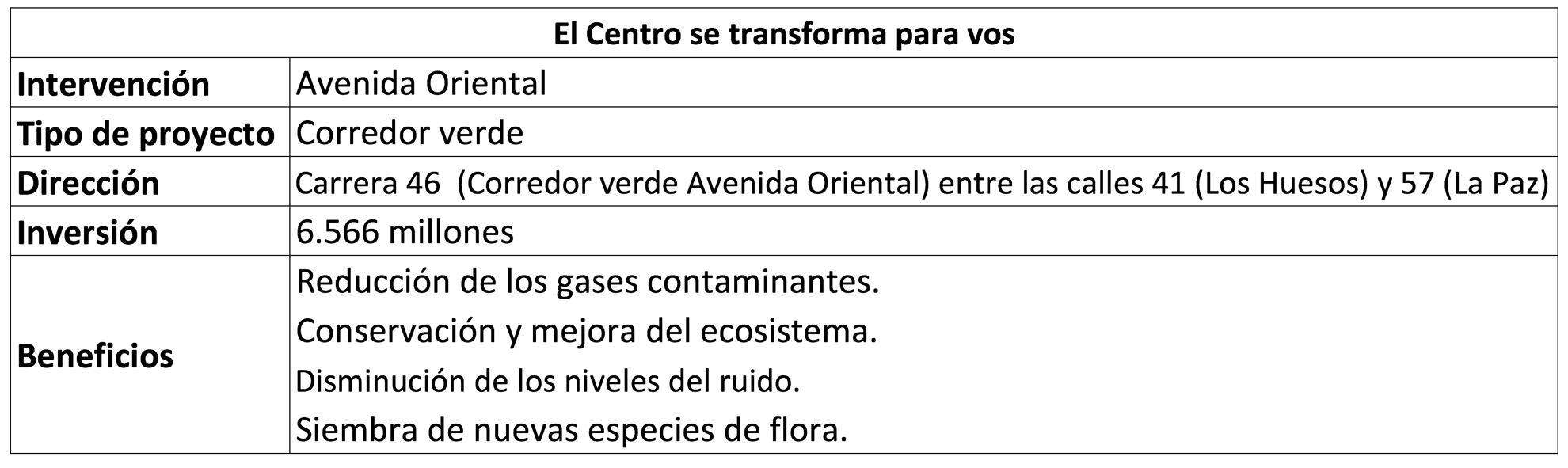

Héctor Abad Faciolince escribió en Angosta que la Oriental fue como una “cuchillada” que partió en dos el corazón del Centro. Basta caminar unos metros de los 2,3 kilómetros que hay entre la calle de Los Huesos, hacia el sur, y el Centro Comercial de Villanueva, hacia el noroccidente, para encontrar pequeñas memorias veladas detrás de las fachadas de las iglesias o en los edificios que tienen nombres de calles que ya no existen.

Es jueves. Son las cuatro de la tarde en el reloj de la iglesia de San José. Las nubes, espesas, llevan varias semanas colmando el cielo de una luz blanca, brillante. Dentro de una hora, la lluvia mojará la tierra fértil que abona los separadores centrales de la Avenida Oriental o Jorge Eliécer Gaitán, donde florecerán en pocos meses 308 árboles, entre ceibas, guayacanes, cascos de vaca, ébanos y palmas, especies nativas de las tierras bajas de Colombia que fueron sembradas por la Alcaldía y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) con el fin de mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y bajar hasta en dos grados la temperatura en el Centro, que ha aumentado debido a las islas de calor producidas por la concentración de cemento. Trescientas ocho nuevas posibilidades de hogar para algunas aves, como los pericos, cuyos garridos compiten, después de las cinco de la tarde, con el ruido de 56 mil vehículos que de acuerdo con la Secretaría de Movilidad transitan por allí.

Camino en medio del barullo de mercaderes en carretillas, oficinistas con carné a la vista, amas de casa, estudiantes y turistas. Los gritos de maaango, papaaaya, aguacaaateee, sooombrillas se escuchan desde el Parque de San Antonio hasta lo alto de la cúpula de la iglesia de San José. Allí los cuatro evangelistas, Juan, Mateo, Lucas y Marcos, envueltos en una lona azul tejida, llevan más de cien años mirando cómo los caminantes se sientan alrededor de la réplica de la fuente original de Francisco Antonio Cano.

En un cartel turístico, al lado de la fuente, leo que el lienzo más antiguo de la ciudad data del siglo XVII y se conserva en la iglesia y me decido a entrar por primera vez. También es la primera vez de dos mujeres que acabo de conocer en la puerta. Marta Mejía, setenta años, blanca, ojos pequeñitos como un dibujo de Quino, y María Duarte, sesenta años, morena, pelo cobre, bajita como su amiga. Las tres nos quedamos mirando las criptas que dan la bienvenida al mundo de los muertos ilustres en los muros de la entrada. Marta lee, tragando saliva, el nombre de “Eleuterio Escobar, 1874”, y dice en voz alta para que la escuche: —Esa fecha me recuerda las calles llenas de piedras y los caballos caminando entre las casitas montañeras, chiqui chiqui chiqui —lo dice imitando el paso de los cuadrúpedos—.

Nosotros veníamos desde Castilla hasta la Plaza de Cisneros para llenar las canastas de frutas y venderlas. ¡Ay, pero todo cambió cuando hicieron la Oriental!

—¿Cómo así? —la interroga María—, ¿es que la Oriental no existía?

—A vos no te tocó porque vivías en Urabá —le explica—, pero esto era un barriecito de gente rica.

***

El Centro que recuerda Marta se transformó entre 1970 y 1978, cuando fueron demolidas seiscientas casas donde vivían más tres mil personas para abrir una avenida de veinte cuadras y seis carriles con el objetivo de mejorar la movilidad. En los años setenta había un auto por cada veinticinco habitantes y las calles, calcadas según modelos europeos, eran demasiado angostas para recibirlos.

Dora Luz Echeverría, arquitecta, hija de la artista Dora Ramírez y esposa del escritor Manuel Mejía Vallejo, guarda en su memoria este recuerdo: “Mi casa quedaba en Caracas con Sucre y el Parque de Bolívar era el patio de nosotros

Avenida Oriental. Horacio Gil, s.f.

El Centro estaba conectado y se podía caminar muy fácilmente. Boston, María Auxiliadora, Los Ángeles, San Ignacio, Prado, Villanueva, todos esos barrios eran como una unidad indivisible hasta que la Avenida Oriental irrumpió de manera muy agresiva. Las esquinas desaparecieron y nos sentimos perdidos, era como si nos hubieran bombardeado todos los puntos de referencia de la noche a la mañana”.

El artista Pablo Lalinde pintó en 1987 un mural al frente de la casa que recuerda Dora para preservar un fragmento de la memoria arquitectónica de la ciudad del siglo XIX y XX. El artista dibujó en Trompe-l'œil la fachada del Palacio Arzobispal, demolido en 1970, y las ventanas y los balcones de la casona de don Julio Ramírez. Hoy, la parte inferior del mural desapareció completamente debajo de una capa de pintura crema que recibe muy bien las firmas de aerosol de grafiteros y afiches como este: “¡No votes! Organízate y lucha por la revolución”. Todo en mayúscula.

El urbanista José Fernando Ángel dice que esta obra, la 295, como se le conoce técnicamente, sobrepasa en costos urbanos el cubrimiento de la quebrada Santa Elena, el ensanche de Junín, la canalización del río o la construcción del metro. “Su trazado se tragó las calles de Abejorral, de Caldas, de… ¡ay!, cómo se llama —piensa—… pero eso ya no lo hace nadie. Ahora los jueces ponderan el costo del desasosiego de dejar una casa, pero antes no”, dice, y se levanta a buscar el nombre de la calle que no recuerda en un mapa de Medellín que ocupa toda la pared de su oficina. “Era un nombre tan bonito —continúa, mientras desliza el dedo índice sobre el mapa—. Me da pesar porque desapareció no solo de mi memoria, sino de la de todo el mundo. Y debería conservarse, porque cuando yo era pequeño y vivía en el Centro, todo el mundo hablaba de ella”. Aunque se esfuerza mucho no logra recordar el nombre, entonces coge su celular y escribe un mensaje urgente de Whatsapp a su amigo, el arquitecto Luis Fernando Arbeláez, para que lo saque de la duda desde París.

El ingeniero Fabio Botero, quien hizo parte de los estudios del Plan Vial (1969-1971) —un plan que redujo el anillo vial propuesto por el Plan Director de 1960, que a su vez modificó los planos originales, más ambiciosos, del Plan Piloto de Wiener y Sert de 1951—, ante las críticas durante y después de la construcción de la vía al oriente del Centro, justificaba que era una obra necesaria para evitar el colapso de la ciudad. Eran los tiempos en que las palmas reales, los guayacanes y las ceibas que decoraban los paseos urbanos ya habían sido taladas para ensanchar las calles y hacer realidad el sueño de la élite: emular las ciudades americanas insufladas del espíritu del automóvil, con centros urbanos repletos de pasajes comerciales como el Camino Real y de rascacielos como la Cámara de Comercio, la Torre de Argos o el edificio Vicente Uribe Rendón.

***

Son las 5:30 de la tarde. En el semáforo que hay en el cruce de la calle Colombia con la Oriental, las palomas, salpicadas por el agua, prefieren volar en medio de la lluvia hacia los tubos metálicos de los semáforos que a las ramas de las acacias amarillas que están sembradas en el lugar donde hasta hace unos meses había pirámides de concreto. Las 240 pirámides, construidas en 2007 por la Alcaldía de Medellín para evitar que las personas cruzaran la calle en cualquier punto de la avenida, fueron demolidas este año para ganar 7750 metros cuadrados de zonas verdes, y conectar a la Oriental con un sistema de treinta corredores ambientales en toda la ciudad.

En el andén del frente, cerca de las escalinatas que llevan a la desaparecida calle Caldas, de la que solo queda una sección de vía con el nombre en la fachada del edificio del medio, Mario, un vendedor de sombrillas y sahumerios, ha pasado once años al lado del busto de Jorge Eliécer Gaitán. Le compro una sombrilla para conversar con él un rato sobre la estatua del caudillo. “Hace poquito, el 9 de abril, vinieron a grabarlo del noticiero —dice—. Le preguntaron a mucha gente si sabía quién era y casi nadie respondió. ¿Puede creerlo?”.

Me devuelvo pensando en ese “¿puede creerlo?” por el paso de cebra hasta el separador central, donde las palmas y los ébanos bebés reclaman espacio para echar raíces. Encima de mi cabeza vuelan, como en una autopista de aire, las bandadas de loros mojados que buscan refugio en la copa de los árboles viejos. En medio de sus garridos, más fuertes que el ruido de los carros, suena mi celular con un mensaje de Whatsapp. Es José Fernando, celebrando que el nombre ha regresado de nuevo a su memoria: “¡La Unión, la calle se llamaba La Unión!”.

Ese nombre lo vi hace apenas unos minutos en un edificio de la esquina de la Oriental con la calle Caracas.