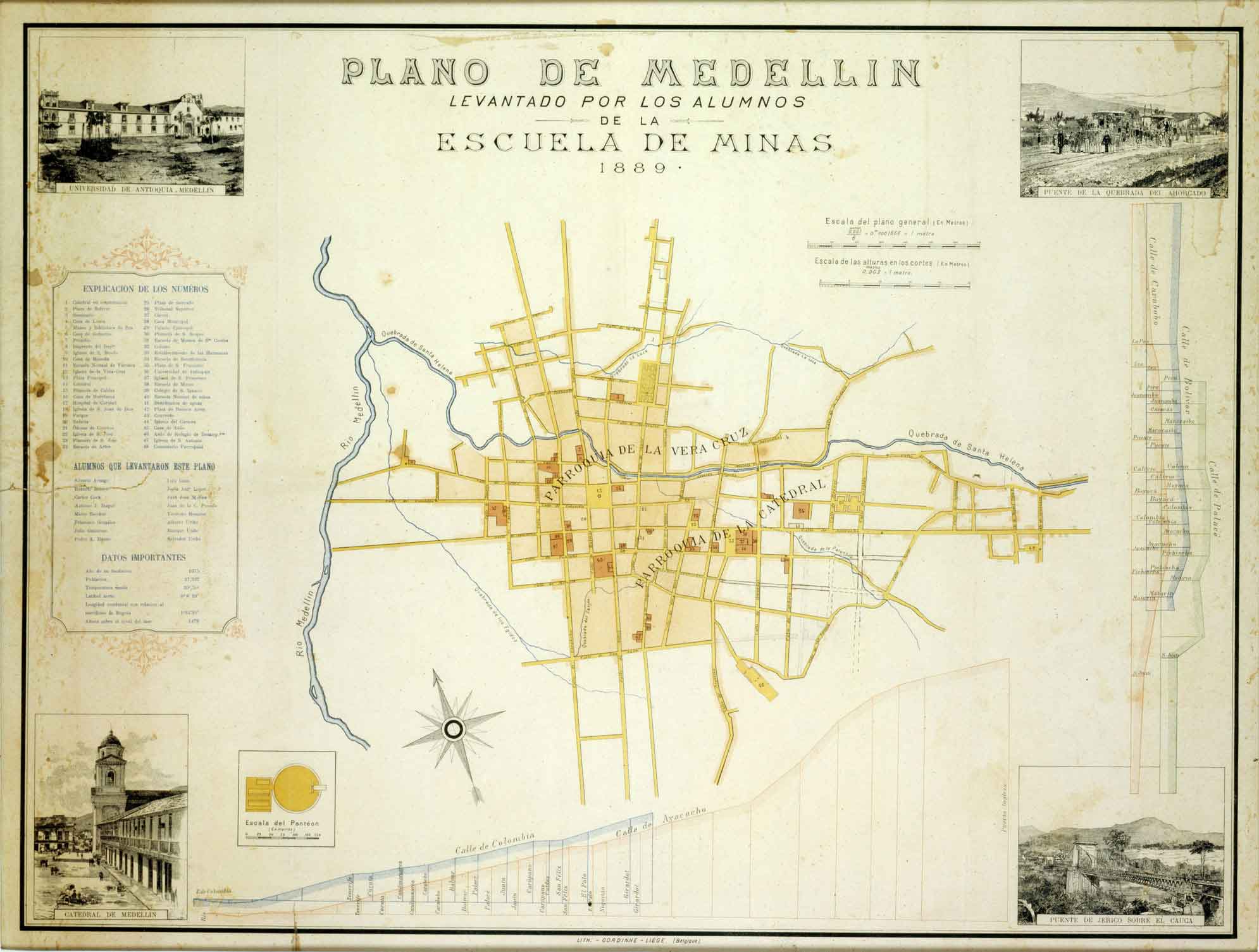

Plano de Medellín, 1889. Alumnos de la Escuela de Minas. Archivo Histórico de Medellín.

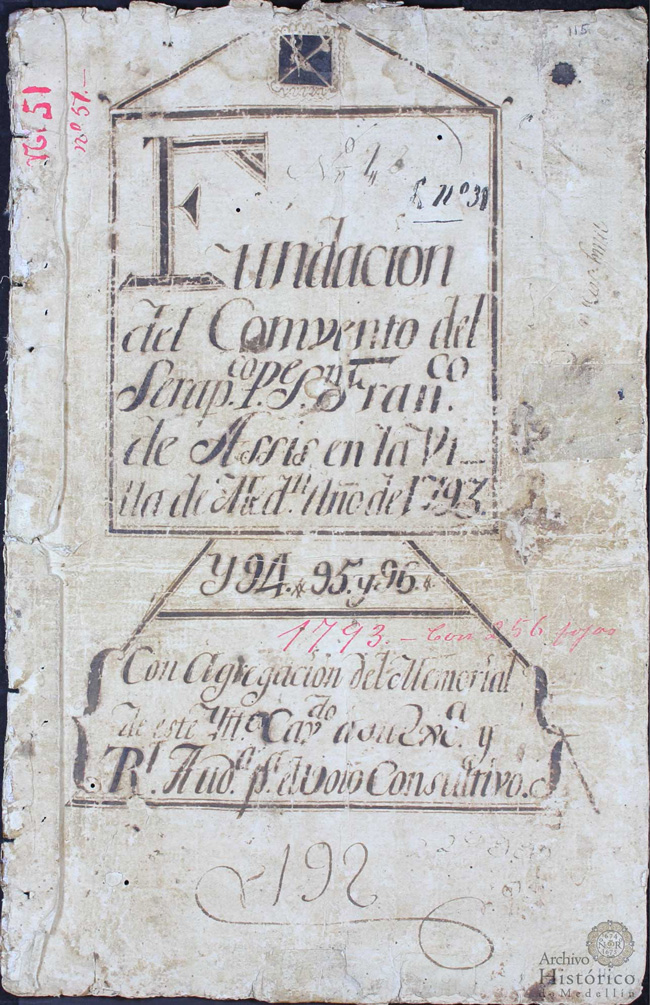

Cuando el proceso de migración de mis gentes al norte y al sur empezó a consolidarse en poblados con expresión urbana, entendí que aquello era un desfogue para el espacio tan estrecho en el que pasaba mis días; y en esas entré en otra etapa necesaria: la de trazar calles arriba de mi plaza mayor para formar el barrio San Lorenzo, pues volvió a sonar entre mis gentes aquel nombre. Allí, en unas mangas, se ubicó el primer colegio municipal, fundado por el cabildo y entregado a la orden franciscana, y costeado con los fondos del cabildo y la bolsa de unos padres de familia; los frailes hicieron su convento y, entre los edificios, un templo con plazuela. El cura de la iglesia mayor tenía por entonces unos dieciséis clérigos que le ayudaban en muchas capillas rurales, aglutinante de incipientes caseríos que más parecían suburbios en mis alrededores. Desde los tiempos de mi gestación colonial, en las orillas más bajas de la quebrada se había formado un arrabal, pobre, peligroso y pintoresco: Quebrada Abajo, y por allí se depositaban las aguas servidas de la carnicería, la casa de fundición, la cárcel, la nitrera y el cementerio, todos ellos malos vecinos.

Fundación del convento franciscano de Medellín, 1793. Archivo Histórico de Medellín.

Al lado, por la calle real que bajaba de la plaza mayor, se formó, en unas mangas, un nuevo barrio de casas para mis familias ricas, todas de tapia y tejas, con patio, solar y hasta huerta; se llamó San Benito, y todavía conserva su traza, sus amplias calles y su comunicación con el río. Han de saber que en las barrancas de la quebrada principal, camino de Rionegro, también se generó un barrio de lo más pintoresco, al que pusieron por nombre, claro, Quebrada Arriba –hoy Paseo La Playa–, separado por mangones de La Asomadera y Guanteros. Ya mi centro podía mostrar algunos barrios nuevos con autoridades jóvenes, y unos arrabales mal habidos, repletos de casuchas con malandrines y bellacos desafiantes, artesanos indisciplinados, y gentes pobres, humildes y desesperadas.

Pero vino la restauración de un Borbón en el lejano trono, y volvió al poder el blanquerío tradicional, camuflado en el cabildo y dividido en unos sospechosos de patriotismo y otros de monarquistas desteñidos. Como el número de habitantes aumentaba, ellos pensaron en más barrios, más autoridades, más burócratas, más orden y más caminos. Se decía que los campos de mi valle estaban “tan poblados de casas y sementeras que forman con los anexos y capital una continuada ciudad de más de un día de camino que comenzaba en el curato de Barbosa y acababa en los términos del Envigado”.

Establecida definitivamente la República, y como era yo lo mejor de la Provincia, quise ser la capital; intrigué, se debatió, y un grupo de mis hijos influyentes, adheridos al general Santander, lograron que la sede del gobierno provincial pasara de la ciudad de Antioquia a mi villa. Aumentaron las oficinas, y revolqué mi inercia al tratar con los nuevos empleados de secretarías, tesorerías, tribunales y un colegio oficial. Los campos de cultivo cercanos a mi centro se habían dividido y fraccionado en mangas, huertas y solarcitos. Ya tenía dentro de mi cuerpo lo que se veía en las urbes: plaza mayor con pila de agua, algunas plazoletas, ermitas, capillas y templos, tres conventos, hospital, fundición de oro, edificios oficiales, cómodas casas con acueductos privados, colegio, tiendas y cuartos donde oficiaban mercaderes, comerciantes, carniceros y artesanos (–zapateros y sastres, alarifes, alfareros, oficiales de tapia, maestros de obra, carpinteros, herreros, fundidores…–).

En los viejos ejidos de propiedad comunal ya no se veían huertas, sino casuchas humildes y pesebreras cuyos usuarios pagaban arrendamiento al Municipio; era necesario vender baratos aquellos suelos húmedos y en proceso de ocupación. ¿Cómo dar albergue a tanta demanda en mi vieja villa? A muy pocos pasos de la plaza principal, nada más pasar la quebrada, podía estar la solución. Ya estaba en servicio el Puente de Arcos que daba paso cómodo hacia El Llano y los potreros de El Chumbimbo, cruzados por multitud de senderos, callejones y caminos que servían a hortelanos y a dueños de mangas pequeñas y casuchas en una mescolanza tal que contrastaban con las casitas de las orillas del camino a Llano. Aunque me seguían diciendo villa, ya era ciudad. Y ese sector podía ser un nuevo barrio muy bien ubicado e irrigado, un bocado apetecido. Ganas no faltaban, pero se necesitaban promotores. Un blanco venido a menos, carnicero inquieto que se trataba con todo el blanquerío de la plaza, fue el eslabón entre los ricos de siempre y algunos pobretones dueños de huertas y casuchas levantadas en desorden a un escupitajo de mi plaza mayor. Eran los años treinta del siglo XIX cuando Jerónimo Arteaga, que ya bordeaba los cincuenta de edad, decidió hacer platica sonsacando a los pobres dueños de solares para vendérselos caros a ricos inversionistas interesados en la “especulación”, término que aún no usábamos porque preferíamos los viejos vocablos de estancar solares y atajar servidumbres. Dicho y hecho. Arteaga, testaferro eficiente, se la pasaba comprando a sus vecinos pobres, haciendo acuerdos con los comerciantes ricos y llevando datos a los amanuenses de las dos notarías, porque todo se hizo legalmente. El barrio en proyecto, ubicado frente a mi villa vieja, se llamaría Villa Nueva. Todo se hizo en una rápida operación: atajar el paso a los que se negaron a vender, cegar senderitos, rectificar caminos y callejones feos y estrechos, y trazar manzanas con calles nuevas y rectas. Yo estaba feliz con tanto movimiento y novedad. Un comerciante rico y moderno estuvo detrás de todo, junto con el Arteaga; hasta logró hacer un nuevo puente sobre la quebrada, y así comunicó el antiguo hoyo de El Resbalón con el nuevo proyecto urbano.

Carrera Junín. Pastor Restrepo, 1870.

Faltaba invitar un míster al baile: el ingeniero inglés Moore compró solares y donó uno, muy grande, para que se hiciera una plaza con un templo cristiano al fondo; con los años sembraron árboles y fue parque, y después levantaron un templo grande para albergar a mi nuevo obispado. Gracias al anglicano tuve dos hitos modernos en mi nuevo barrio: el Parque Bolívar y la Catedral Metropolitana. Le pedí a los míos que no volvieran a pronunciar los nombres de El Chumbimbo o El Llano y a los muchachos les prohibí coger guayabas, porque se urbanizó, se vendió y se llenó de casas todo el viejo Chumbimbo, entre las quebradas Santa Elena y La Loca. El barrio Villa Nueva, con su parque, catedral y manzaneo, valorizó las mangas que había más arriba, donde muchos dueños formaron sociedades urbanizadoras, y así creció mi ciudad con otro barrio de buena traza, el de Boston, de la calle El Palo hacia el oriente.

Si quieren saber cómo cambió y engordó mi figura, miren un retrato que se me hizo en tiempos de la preguerra, dirigido por un profesor de ingeniería y levantado vara por vara por sus alumnos. Observen cómo estaba poblada mi ciudad quebrada arriba y quebrada abajo. No digo mucho de los solares húmedos cercanos al río, o de las malolientes orillas del zanjón de Guanteros. Allá, en aquellos zancuderos, un rico minero compró todos los solares y armó una hacienda provisional llamada Guayaquil, un feo y grande lote de engorde. Miren nada más y se darán cuenta de hacia dónde apuntaba mi crecimiento. No nos digamos mentiras: las guerras civiles, los incendios, las borrascas, el comején y los temblores tuvieron efectos con visos de progreso: llegó mucha gente a buscar oportunidades, a rehacer lo perdido, a vender novedades; crecieron mi población, mi comercio, mi gobierno, mis problemas entre vecinos, pues debido a la demanda las casas de antes se volvieron inquilinatos y los solares tiendas inmundas, y los ricos se aburrieron de la plaza y comenzaron a levantar casas bellas y holgadas a orillas de la quebrada, en lo que después se llamó La Playa, donde hasta hace poco tiempo se veían las ruinas de unos palacetes a la criolla. Y gracias a dos puentes sólidos, uno en la calle Colombia y otro en Guayaquil, ya se podía pasar con seguridad y comodidad hacia Otrabanda, mi planicie bañada por las quebradas Altavista, Ana Díaz, La Hueso y la temible Iguaná, en donde, sin que nadie me pidiera permiso, se generaron unas pequeñas caserías que se llamaron El Salado, Belén, La Granja y Aná, en la planicie, y San Cristóbal, en la montaña. Para todas conseguí curato, y tuvieron su plaza y mercadillo, sus calles y manzanas, sus huertas y ganados, sus tejares, y hasta su alcalde cuando fueron aldeas.

Sepan que la mala ubicación del caserío y parroquia de Aná ocasionó una tragedia en 1880, cuando en un invierno fuerte La Iguaná barrió el caserío totalmente y hubo que reinventarlo en una manga falduda, con un nuevo nombre: Robledo.

El Poblado. Fotografía Rodríguez, 1892.

No puedo dejar en el olvido que entre mi movido barrio de La Asomadera y Envigado se conocía, desde tiempos coloniales, una serie de finquitas y huertas de muchos pobres blancos con ganas de volver a ser gente; se llamaba El Aguacatal, por su agua principal. Pues sepan que ese Aguacatal estuvo tan poblado y bien aconductado que se le tenía como el mejor partido de diezmos: eran los más fieles a mi iglesia, hasta cuando desearon parroquia propia. La tuvieron, y para mayor seguridad se trazó placita frente a su capilla, y después calles que se manzanaron en forma de barrio con un nuevo nombre: El Poblado, en recuerdo del lejano pueblo de los indios. El trazo lo hizo un comerciante de Medellín, Carlos Restrepo Callejas, y los ricos de la villa compraron casitas sencillas cerca de la placita y las mejoraron, y ostentaron casas de campo o de veraneo de las que se conservan una o dos, nada más. Al frente, pasando mi río, entre el puente de Guayaquil y el poblado de Itagüí, se mutaron unos tejares y dos viejas haciendas –Guayabal y Las Playas–, y se empezaron a ver mangas, huertas, lotes, lotecitos y casitas. De ahí nació el barrio Guayabal, acrecentado luego con urbanizaciones a la moderna, aunque todavía se ven casitas de corredor a la vera de avenidas.

Imposible olvidar mis barrios del otro lado, los de Villa Nueva y Boston, tan bien trazados. En mis útiles escuelas de Artes y Oficios y de Minas se agudizaron ingenios y se educaron mejor los artesanos que yo necesitaba para ser un poblado moderno, y en mi cabildo o concejo municipal se discutieron conceptos novedosos como el de una incipiente planeación, para poner orden al desorden urbano, porque en los años precedentes, cuando viví el régimen federal y libertario, cada quien había levantado casa y hecho pequeños barrios como le había dado su gana. En consecuencia, unos señorones a la moderna y venidos a más se inventaron una Sociedad, la de Mejoras Públicas, que fue muy útil, acertada y prestigiosa, y que se metió en todo lo mío al jugar un rol en mi gobierno municipal, o, mejor dicho, por encima de él… Cuando no había planeación, impuso el urbanismo y planeó; cuando no había ornato, embelleció la ciudad; y muchos más aciertos que hicieron de mí una Tacita de Plata y la Ciudad de la Eterna Primavera, una pendejada que se inventó un clérigo y mal poeta por allá en 1874, cuando, aunque soplaran vientos de guerra, yo tenía buen clima pero mala figura.

Plaza de la Independencia (Escuela Nacional de Minas de Medellín). Oscar Duperly, 1920.