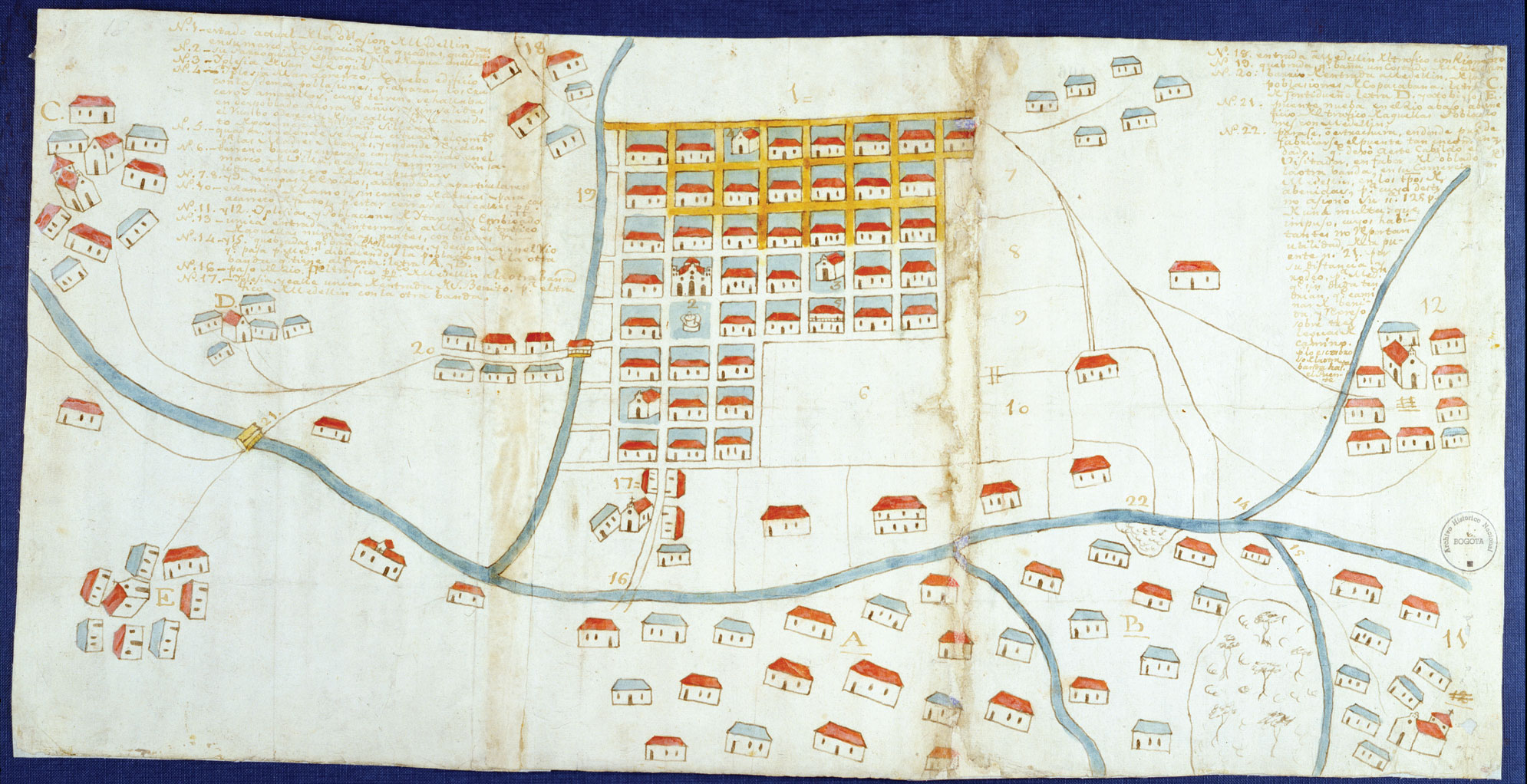

Plano de la Villa de Medellín, 1791. Atribuído a José María Giraldo. Archivo General de la Nación.

Yo, Medellín, tuve una gestación anormal. No nací como muchas ciudades y pueblos, no fui fundada, y por eso no existe acta o documento oficial que diga que nací.

Yo era un valle interandino, aluvial, muy distinto de otros conocidos, con un régimen de vientos especial, lo que determinó mi fertilidad y aptitud para la vida vegetal y animal. Los indígenas o naturales de mi seno, agricultores, cazadores, textileros y salineros, me llamaban Aburrá, y en 1541 fueron sorprendidos por unos hombres raros, barbados y violentos que entraron por una de las montañas del sur. Mis indios fueron atacados, violentados y derrotados, por lo que se dispersaron, lo que alteró las relaciones sociales y la economía natural. Los invasores comieron, durmieron y madrugaron para explorar todo mi valle y los espacios cercanos, así como el altiplano oriental y las montañas que los llevaron al occidente. Desarticulada mi gente, nos dejaron en paz pero no en olvido, pues escribieron que yo era un valle que daba comida “de vicio”, por lo abundante de mis animales y mis frutos. Tan atractivo era que esos conquistadores volvieron con más gentes, porque mi naturaleza les daba todas las garantías para una larga vida. Aquí se proveyeron para salir al norte, bordeando mi río Aburrá, y llegaron a las calientes tierras de oro del Yamecí. Otra parte de los invasores se aventuró en las selvas del occidente en busca de una salida al mar, y la hallaron, pero los indios catíos les hicieron la guerra y les destruyeron una y otra vez la ciudad española de Antioquia. Derrotados, los conquistadores regresaron y establecieron una villa en una breve llanura que forma el Tonusco al desembocar en el Cauca; esa villa se llamó Santa Fe, caliente, seca y pacífica, contrario a la húmeda, selvática y guerrera ciudad de Antioquia. Desde allí se dedicaron a explotar mi valle a lo largo y a lo ancho: los ganados caribeños que habían entrado por Urabá se reprodujeron con rapidez, y fueron traídos pequeños hatos que se asentaron en mis praderas del norte, río Aburrá abajo, en lo que se llamó después Hatoviejo; más adelante había otro gran hato, con vacas, caballos, mulas y cerdos, que se llamó Hatogrande, por lo rico; y más abajo, otro pequeño, en los potreros de Diego de Caldas Barbosa, que se llamó El Hatillo.

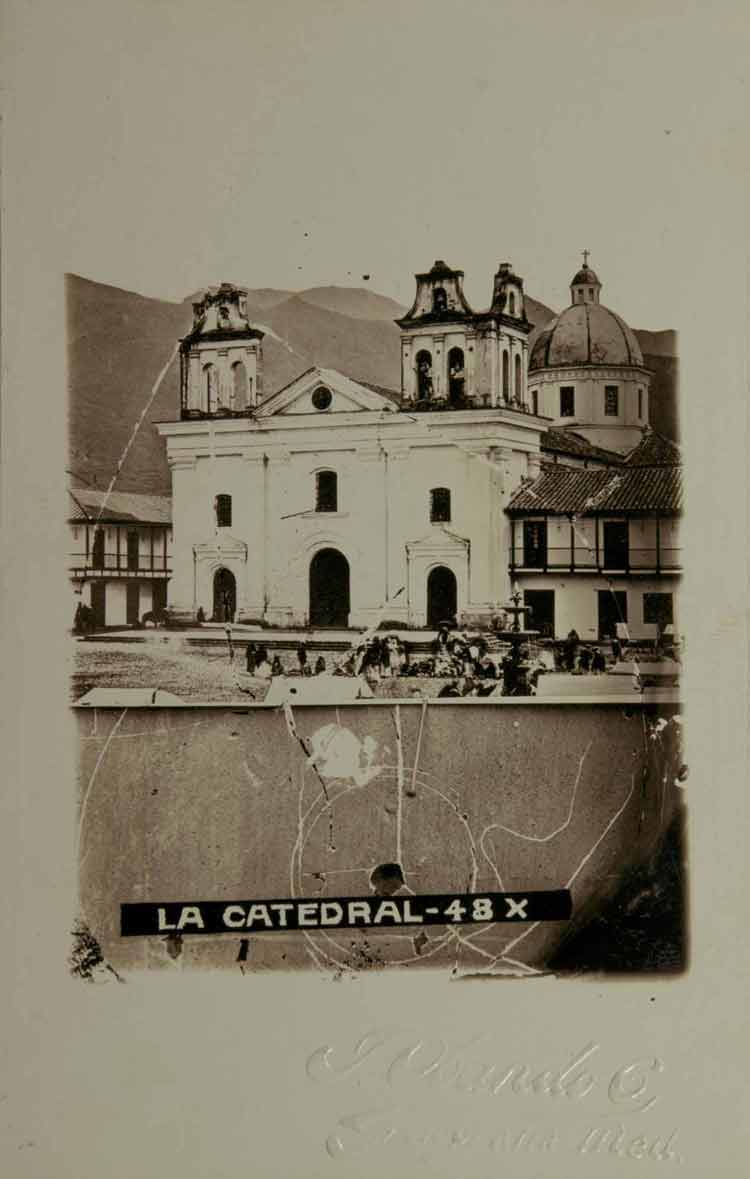

Basílica Menor de Nuestra Señora de La Candelaria. Pastor Restrepo, 1875.

La parte lluviosa de mi valle era y sigue siendo el sur, una antigua y extensa sabana y unos vallecitos transversales, todo apto para un mundo agropecuario; la mejor tierra se adjudicó al conquistador Gaspar de Rodas, y las sobras a pequeños encomenderos. Vino, pues, el reparto de mi suelo plano, de mis faldas y de mis montes, de animales terrestres y volátiles, de cultivos, de salados y de aguas. También repartieron mis indios naturales entre varios encomenderos, me cultivaron con semillas españolas, me cruzaron de caminos, y me cambiaron mi vida y mi figura totalmente, desde el río hasta las cumbres. Con el tiempo, mis indios casi se extinguieron, y por ello trajeron gentes de otros lugares: indios, negros, mestizos y blancos. Eran los tiempos de mi lactancia colonial, cuando era claro que yo era la despensa de toda la provincia antioqueña.

Tengo que decir que en hatos y en estancias se levantaron casas al estilo de las de mis naturales: de bahareque con techo de paja. ¿Los caminos? Los de antes de la invasión, que ellos usaron para llevar todo lo que aquí se cazaba, criaba o cosechaba a las tierras secas, o a las minas de tierra fría y caliente. Como la ciudad minera de Los Remedios quedaba cerca, esclavos y amos se proveyeron de mis productos y carnes vacunas y de cerda, y lo mismo suministré a los mineros de Santa Fe, Buriticá, Cancán y Guarne.

En mi valle, todo él un cruce de caminos, tuve que padecer la actividad de mercaderes y comerciantes, arrieros, matarifes, vagos y ladrones, estancieros y pequeños agricultores, y peones. Llegaron asturianos, castellanos, extremeños, muchos andaluces, y uno que otro peninsular vino del país vasco. Ya les dije que los dueños de hatos y estancias vistieron mi valle con ganados y cultivos de pancoger y panllevar, y cuando mis habitadores quisieron más estabilidad, al tiempo que maltrataban a mis indios, el gobierno español quiso hacer algo por todos y poner un poco de orden: en la parte más fértil y lluviosa, entre el río y el pie de monte, se fundó por la autoridad mi primer poblado, para ser habitado exclusivamente por indios porque las antiguas caserías de mis naturales habían desaparecido. En 1615 por fin se entabló ese Poblado de San Lorenzo para que en él vivieran mis indios aburreños junto con los traídos de otras partes: todo un repoblamiento que fracasó con el tiempo, porque aquí la dinámica no daba para exclusiones. Como sus terrenos comunes estaban dizque fuera del comercio, se dijo que ya eran demasiados para tan pocos indios; en efecto, a sus veinticinco años de existencia solamente vivían en mi Poblado de San Lorenzo doce indios tributarios. Entonces, movidos los linderos en favor de un rico encomendero –minero, ganadero y agricultor en grande–, sus nietos y nietas ocuparon todo y conformaron familias extensas que ostentaron la propiedad del suelo entre mi fracasado pueblo y una sabaneta que cerraba el valle con un ancón al sur. Con el paso de las generaciones resultó que todo el blanquerío de agricultores que vivía entre Sabaneta y la quebrada El Indio descendía de aquel rico encomendero. Ellos establecieron pequeños hatos y sembradíos, se olvidaron de ser españoles, se volvieron criollos, analfabetas, descalzos, pequeños propietarios y... blancos, eso sí, con unos pater familias que permitieron a los suyos levantar pequeñas casitas tan apiñadas, tan inmediatas, que pronto necesitaron auxilios para el espíritu y se levantaron ermitas y capillas, tan comunes en todo mi valle. Hasta hubo cura para atender los pecados de indios, negros, mestizos, blancos y demás gentes.

Se formó un pequeño mundo en el que se hacían fiestas de todo y para todos: de San Lorenzo, para los indios míos y ajenos; de la Virgen de La Luz, las Candelas o La Candelaria, para las castas, aunque especialmente para negros y mulatos de aquí y de Guarne; y de Santa Bárbara para proteger de rayos y centellas mis ranchos de paja, pues la teja no la conocíamos por estos lares, aunque las abundantes gredas y arcillas de El Guayabal se mostraran provocativas para los maestros alfareros.

Con el tiempo, todo mi valle fue propiedad privada. Todo él estaba ocupado, y varios núcleos de ranchos y casas se notaban dispersos en distintos “sitios”, como los calificaban los gobernantes que creían mandar sobre mi vida movida y sin descanso. Entre hatos y estancias no quedó una vara de tierra sin dueño y sin explotar. El mejor sitio para establecer casas, con calles, plaza para mercado y fiestas, y hasta una ermita, estaba ubicado en las orillas del hato bien vestido de ganados y cultivos que había en el crucero de la quebrada de Aná con mi río principal, el Aburrá. Por entonces, en esas orillas vivían ya muchas gentes de todas las castas y colores. El rico y poderoso Hato de Aná se fue volviendo un vividero muy apetecido, pues estaba en todo el centro de mi delicioso y habitable valle de Aburrá.

Plaza principal de Medellín. Melitón Rodríguez, 1891.

Como las fiestas eran un aglutinante, hacia 1636 un tal Juan Buesso de la Rica, pésimo administrador español del hato de Aná, comenzó a mercar algunas estancias y pequeños lotes en desorden para satisfacer la amplia demanda de gentes de todas clases que querían vivir a orillas de la Aná; pronto comenzó una especulación con aquellos retazos de suelo. Fue espontáneo e irregular el asentamiento de familias y de hombres solos en ranchos y casas, en unos principios de callejones y calles, pues todo eran senderos y zanjones que llegaban a los caminos que subían a Guarne, Rionegro, La Ceja de Arma y los campamentos de Remedios. Otros senderos salían al sur por el viejo camino de los aburraes que pasaba por Guayabal hasta llegar a Itagüí; dos más salían para el norte, hacia Hatoviejo, Hatogrande, El Hatillo, El Potrero y las minas de Los Osos, hasta llegar a Cancán, una mina de remedianos; un cuarto camino llevaba a Otrabanda, enfrente de la boca de la Aná, en la desembocadura de la quebrada La Iguaná, un delta interno cascajoso, arenoso e inquietante, un resumidero de aguas que regaba la fértil porción de pequeños valles transversales, muy cultivados. Quiero dejar claro que a dos notables culatas mías con sendas cuencas, ubicadas en todo el centro del valle, se deben los dos regadíos que fertilizaban las tierras aluviales de Aná, al lado oriental, y de La Iguaná, al occidental. Y como el lado más habitado era el de la Aná, al del frente se les llamó Otrabanda.

La visita de un obispo fue ocasión propicia para reordenar la vida espiritual de mis pobladores, tan pecadores ellos. Se sabía que hacia el norte de Aná las lluvias eran pocas y muchos los hatos valiosos, contrario al sur, de abundantes lluvias, apto para los agricultores. Y la culata donde nace La Iguaná, que después fue bautizada como San Cristóbal, se había destinado al cultivo de hortalizas. Pero el obispo reordenó la administración de las almas que en mí habitaban, y le quitó a mi doctrinero de Aná y del antiguo poblado muchos feligreses al crear otra doctrina con doctrinero aparte: ya tenían los del norte un clérigo al cual pagar diezmos para lavar sus pecados. Ya mi valle tendría dos doctrinas y dos curatos, más apegado a mí el de Aná que el de la zona ganadera, que más parecía un apéndice del párroco de Antioquia. Mis gentes se sentían divididas entre antioqueños y aburreños, y yo me sentí en medio de mil tensiones que me molestaron tanto como para pensar en ser una villa aparte, independiente.

Si mi valle era tan próspero, ¿por qué dependía yo de los decadentes cabildos de la pobre ciudad de Antioquia? ¿Por qué se pasaron a vivir en mí casi todos los señorones importantes de allá, hasta el punto de que allí quedaron solamente doce vecinos? ¡Y esos doce vecinos me mandaban, me fijaban los precios de la carne y del maíz, me impedían conseguir un gobierno propio, me fregaban con fieles, pesas y medidas! Como mi poblamiento era rural y disperso, necesité unos núcleos para cohesionar a mis habitantes, tan lejanos de las autoridades.

Con el tiempo me propuse ser una villa que tuviera como jurisdicción a todo mi valle. Se mandó a hacer un padrón como el de la Biblia y se contaron todas las personas que aquí habitaban: cabezas de familia, servidumbre, empleados, libres, advenedizos y todo lo que oliera a humanidad.

Mercado público. Melitón Rodríguez, 1886.

El resultado me maravilló, pues se me contaron hasta dieciocho sitios o agrupaciones, e incluso nueve sacerdotes, dos de los cuales eran mis curas doctrineros. Pude pasar revista a ranchos de paja, que eran los más, y a muchas estancias, finquitas y mangones y mangas, todos dispersos. En Aná también conté y observé casitas de paja y bahareque, más unas pocas de teja y tapia y varias mediaguas. En la que fuera casa principal del hato y sitio de Aná yo tenía una diminuta ermita con un patio enfrente, que se usó como la primitiva plaza de mi mercado público y para hacer fiestas. Nadie levantó casonas en mi suelo, y de casas solariegas ni hablar porque nunca las tuve.

Pasaban de cien las familias de blancos, y había casi trescientas de todas las castas; en el cómputo alcancé a ver desde caras pálidas y amarillentas hasta las más oscuras: el Aburrá contenía gentes de todos los colores. Las viviendas de paredes de color guayaba y los techos oscuros contrastaban con el verde del campo.

No fue fácil para mí conseguir la independencia suficiente para ser villa. Ese paso de mi niñez a mi pubertad fue tensionante, porque los egoístas dueños de los hatos norteños y los agricultores del sur se detestaban. En fin, en 1675, por amenazante insistencia de la reina de España, me reconocieron categoría y pasé de ser un simple “sitio” a una “villa”. Y a los pocos días, cuando tuve jurisdicción independiente de los antioqueños, me volvieron a bautizar, con el nombre que conservo hasta hoy de Medellín la indiana, porque un conde de Medellín, la española, intrigó a mi favor.

Mi nuevo cabildo de Medellín procedió a rectificar mis torcidos callejones para que parecieran calles y algunas nuevas fueron trazadas, pues repartí solares a diestra y siniestra hasta topar con la quebrada y con los terrenos comunales –o ejidos– tan húmedos y mal situados. Les advierto que lo que llamaban el riñón de mi pequeña urbe no podía crecer en todos los sentidos porque los ejidos que les digo eran unos humedales nada saludables. Decidieron sacar a los indios de mi casco urbano, pues blancos y mestizos necesitaban solares; fueron pasadas esas familias y reliquias indias a las cabeceras de mi valle, a un ancón en donde se les fundó otro pueblo, el de La Estrella, frontera lluviosa y fértil, apetecible por los demás habitantes.

Otros sitios nacieron alrededor de una estancia importante: el oratorio o la pequeña capilla, inmediata a la casa principal de un clérigo que vino a ser el personaje más importante de una familia; allí se celebraban oficios y permití enterrar los muertos distantes de la iglesita de La Candelaria. Con los años, esas capillas fueron ayudas de la parroquia principal, y más adelante, aldeas sin expresión urbana, pero con alguna autoridad que impusiera orden y policía a mis habitantes. Me fastidiaba el desorden en mi propio valle.

Ante el aumento poblacional y el consiguiente tumulto, se tomaron medidas por medio de un acuerdo, una especie de concordato entre el gobernador y mi cura rector de Medellín. Necesitaban reformar las costumbres de mis habitadores, y para ello hicieron inventarios, padrones, censos y nuevos cargos; pedí la creación de más curatos para atender a las muchas almas en peligro. Vi entonces cómo se crearon varios “partidos” al ser dividido mi valle con varias viceparroquias, alrededor de las cuales se levantaron casas y casuchas, al lado de algún caserón importante. Nada de barriadas todavía. Eran más importantes mis párrocos que mis alcaldes; mucho comercio, mucho camino, muchos clérigos y nada de escuelas.

Plaza Mayor de Medellín. Pastor Restrepo, 1883.

Los gobernadores españoles habitaron mi valle y dictaron medidas que me convinieron. Uno de ellos, Francisco Silvestre, estudió las posibilidades de mi casco urbano y mandó hacer un puente sobre el río, empedrar las calles y abrir las que estaban como taponadas por el egoísmo; hasta decidió trazar a cordel, algo desconocido aquí: organizó a mis habitantes de Envigado en un pueblo con manzanas más perfectas que las de mi villa, que, como nunca fue fundada ni trazada, se notaba fea, con calles torcidas, estrecha, desaseada y cercada por mangas de propiedad de clérigos avaros.

Vale la pena que les hable de mi centro urbano, del riñón de Medellín. Las pocas manzanas estaban frenadas para crecer al norte, al estar recostado mi riñón en la quebrada de Aná, a la que algunos santificaron y comenzaron a llamar de Santa Elena; hacia el río todo eran humedales, y el río se entraba y me inundaba todos los inviernos; hacia el sur, más allá de la Barranca, eran tierras del común, cenagosas, pantanosas y putrefactas. Si vieran los planos que se hicieron de mi situación. Se dijo que en mi recinto estaban las personas más ricas y distinguidas de toda la provincia, y el mayor número de clérigos; y que “el mantenimiento usual y diario de todo género de personas es pan de maíz, y carne de ganado vacuno, algo de cerduno y vituallas de huertas”. No se conocía el hambre, pero tenía muchos pobres que se nutrían de la caridad mas no del trabajo.

En medio de la estrechez y del desorden, muchos pobres invadieron con ranchitos mis caminos: el de La Asomadera, que llegaba hasta La Estrella, Sabaneta, Envigado, El Aguacatal (o viejo Poblado), Guayabal e Itagüí. Esas invasiones son el origen del arrabal de La Asomadera, que era puerta de salida, y con los años se entró en mi riñón para dar vida al azaroso arrabal de Gualteros o Guanteros, como se conoció, de muy mala fama. Miren mi estado de estrechez en unos planos de 1790 y de 1791. Los desesperados pobres también invadieron las veredas y orillas del camino que subía a Rionegro, y el que salía para el norte, por el Llano de los Muñoz. No había más puente en la quebrada de Aná que un tronco grueso que era arrastrado en los inviernos, ni tampoco puente sobre el río, aunque todas mis corrientes “daban vado” por uno u otro paso: gentes, bultos y ganados pasaban tomados de la mano, pues aquí nada de nado. Ya les dije que varios clérigos ricos habían taponado el tránsito con las mangas para sus reses y caballos, sin permitir a nadie comprar un solar más. Mi casco urbano ya era estrecho para mis gentes y los brazos capaces para los cultivos prefirieron salir de mi seno, los unos hacia el altiplano de Los Osos y las montañas de más allá, y los otros, muchos de ellos blancos pobres de El Aguacatal, Envigado e Itagüí, pasaron por entre los montes de los indios de La Estrella y se pusieron a tumbar selvas en Amagá, Cerro Bravo y Titiribí, donde fundaron colonias rurales y algunas minas.

En esas estaba cuando me llegaron noticias aterradoras y esperanzadoras: unos criollos que pensaban en términos de “patria” conocieron noticias inquietantes acerca de la decadencia de los borbones y la posibilidad de ser gobernados por franceses. Mis criollos de Medellín, unos políticos de tienda y uno que otro muchacho educado en buenos colegios pensaron en la Independencia; casi todos vivían en las casas nuevas de San Benito o en sus buenas casas de campo. Esto atrajo a muchos comerciantes, aventureros y burócratas; hasta vino un sabio, un tal Francisco José de Caldas, que fundó una escuela laica para ingenieros, muy mejor que el pobre colegio de los frailes, y enseñó a fabricar pólvora, levantar planos, hacer puentes y muchos otros proyectos desconocidos para mí. En el muy usado camino del Llano levantó una nitrera y fábrica de pólvora; ahí cerca funcionaba a duras penas un cementerio, y el tal sabio comenzó a levantar un puente sólido.

Esperen un poco, que me moví mucho entre los tres procesos: el de la colonización de mis gentes hacia el norte y el sur de mi valle de Aburrá, el de la Independencia que me trajo malestares con mis vecinos de las ciudades de Antioquia y Rionegro, y el de unos sueños para crear más barrios y hasta un obispado con mi vieja Candelaria como catedral.

Medellín. Plaza principal (lado oriental), ca. 1860. Simón Eladio Salom. Museo de Antioquia.