Monumento a Cristo Salvador. Francisco Mejía, 1941.

El caminante, tras deslizarse por la Curva del Ahorcado, y pasar junto al Hoyo de Misiá Rafaela, cruzó por el histórico puente de La Toma, se dispuso a ascender por la calle de los Indios, atravesó Ayacucho (la que tiempo atrás él mismo calificó como una filosa puñalada de asfalto, que desparrama al barrio Buenos Aires hacia arriba y hacia abajo), y continuó su ruta hasta El Salvador. Quería estar en lo más alto, en el morro, el mismo donde hace años recaló el profeta nadaísta Gonzalo Arango, con su marihuana y sus diatribas contra la aldea industrial, goda, pacata, abundante en casas de citas, con humos de fábricas de telas, sí, con aires contaminados e ínfulas de ciudad grande.

Llegar hasta la cima, donde está plantado el monumento a Cristo Redentor, le costó aumentos de pulsaciones y revoltura en los recuerdos. La ciudad era otra, saturada de smog, carros y edificios; vio cómo se erguían los de Bomboná 1, los de las calles Villa y Giraldo y Mon y Velarde, y los de Boston y los de su “Buenos Aires querido” y Miraflores, muchos de ellos en el lugar donde antes había caserones. “Todo se fue”, se dijo y se acordó de algún tango. Sí, el de las “casas viejas queridas”, las que “se van, se van” y “han terminado sus vidas”. “Es un tango de Canaro y Pelay”, se afirmó, mientras hacía una circunvalación en la cima del morro. Respiraba con ansiedades. “¡Llegó el motor y su roncar / ordena y hay que salir!”, susurró, como si los versos del gotán le dieran un nuevo aire.

La visión de la urbe lo devolvió a otros días, más bien remotos, cuando había fábricas y obreros, y barrios en los que los trabajadores se reunían en cafetines de esquina o jugaban en alguna cancha de fin de semana. Recordó entonces varias historias del Morro de El Salvador.

Un hombre-ángel en el morro

Era un día de 1960, cuando Mario Giraldo estaba pintando la fachada de su casa, vecina del Morro El Salvador. No supo por qué, tal vez incitado por un inexplicable presagio, miró hacia arriba, donde un enorme Corazón de Jesús italiano abre los brazos como si diera una bienvenida a la ciudad, espabiló, se restregó los ojos, porque supuso que era una alucinación. Pero no. Era cierto lo que veía.

Abrazado a la cabeza del “Salvador del Mundo” había un tipo (algunos, como se supo después, pensaron que era un ángel). Cómo va a ser. Revuelo en el barrio. “¿Cómo llegó tan arriba?”, se preguntaron. “No hay duda, es un hombre”, se dijo Mario.

Llegaron los bomberos e instalaron una escalera que escasamente tocó la cima del pedestal. Abajo, un remolino de curiosos, los célebres noveleros de barriada, especulaba sobre el acontecimiento. “¡Qué descarado, dizque abrazando al Señor”, espetó, con incredulidad y repudio, una señora. Había miradas de incertidumbre, de angustia, de interrogación. El hombre, arriba, parecía ajeno al alboroto.

Arribaron policías y curas y más “brujos” (que así se llamaba a los fisgones). Un bombero, que había ganado altura, intentaba convencer al extraño “alpinista” de cristos para que descendiera. “No se vaya a tirar, señor”, le advertía. Subieron otra escalera y cuando el bombero subió más, el hombre se corrió, despacio, sobre el brazo derecho del Redentor Universal. Abajo había contención de respiraciones. Tal vez algunos rezaban.

Vista aérea de Coltejer en el barrio Buenos Aires. Gabriel Carvajal, 1972.

El osado escalador llegó a la mano abierta de la imagen y se detuvo. El bombero, que fungía de salvador real, se aproximó. Fue entonces cuando el “ángel” de carne y hueso se dejó caer. Se estrelló contra una de las bolas de concreto que están en la base del pedestal. Horror en los espectadores.

No supieron de dónde venía, ni quién era, ni cómo se trepó, sin lazos, sin ayudas, hasta lo más alto del Cristo que, a unos veinte metros de altura sobre el pedestal, parece vigilar la ciudad. Puede ser el caso más trágico en la historia de este monumento, que, como otros del mundo cristiano, en distintas ciudades y pueblos, tiene origen pontificio.

La historia de la estatua de El Salvador se remonta a 1899 cuando el papa León XIII promulgó una encíclica (Annum Sacrum) con la que “consagró a todos los hombres al Corazón de Jesús”. A punto de finalizar la centuria, había que rendir homenaje a Cristo Redentor. El primero de enero de 1901 el obispo de Medellín Joaquín Pardo Vergara dispuso levantar en una de las colinas de la ciudad un monumento a “Jesucristo Señor Nuestro y Salvador del Mundo”.

El Concejo de Medellín, mediante el Acuerdo 30 del 13 de febrero de 1901, destinó un auxilio de mil pesos para la erección del nombrado monumento, que se levantaría como una suerte de saludo al siglo XX (que tiempo después un autor y compositor de tango, Enrique Santos Discépolo, calificaría como “problemático y febril”).

No se conocen detalles acerca de la demora de más de quince años que tardó la construcción, pero sí se sabe que se esculpió en una marmolería de Italia, el almacén El Vaticano, de Sigmoni Buraglia y Compañía, que lo mandó vía marítima. Era como otro inmigrante italiano que llegaba a “hacer las Américas” en estos breñales. El pedestal se construyó con planos de Arturo Longas, modificados por Horacio Marino Rodríguez.

En los albores del siglo XX se decía que aquella colina (antes llamada morro de don Rafael –pertenecía a Rafael Echavarría–) era un sitio de “pecado y perdición” y que, por tanto, no quedaría bien en su cumbre una imagen sagrada. Tomás Carrasquilla opinaba en 1919 que, precisamente por tan encumbrada razón, debía erigirse en ese lugar el monumento.

El 3 de febrero de 1916 el morro se atiborró de gentes que querían presenciar un eclipse de sol. Entonces era un mirador sembrado de moras, mortiños, uchuvas y lulos silvestres. Ahora hay sanjoaquines, eucaliptos y cauchos. Durante años fue un “elevadero” de cometas y centro de reunión de caminantes urbanos. Y albergue de enamorados, lugar propicio para el beso y los abrazos.

Panorámica del barrio El Salvador. Digar, 1954.

Aquel Redentor que saluda a los vientos y los pájaros perdió un brazo durante una tempestad. Se lo amputó un rayo. Durante meses el miembro estuvo tirado en el suelo hasta que unos fabricantes de lápidas se lo robaron. Eso cuentan. Después instalaron en su cabeza un pararrayos que estuvo descompuesto muchos años, porque también se hurtaron el cable.

Pero el Cristo continúa ahí, altivo, observando cómo la ciudad crece y vive y muere. No se inmuta con los humos de marihuana de la parcería. “Este morro ha sido una vagamundería”, dijo Francisco Monsalve, un vecino del sector. Los que allí llegaban en otros tiempos, creían estar en el campo pero con la ciudad al frente. La colina, que es cerro tutelar, con su imagen monumental, es símbolo de identidad del barrio, en el que antes hubo mangas a granel y pasajes solitarios. Y un patronato de obreras.

El Redentor, el de los brazos que parecen catar el viento, tiene en su pedestal una leyenda en latín: Monstra Te Esse Matrem (Muestra que eres madre), una especie de invocación mariana. El Salvador del Mundo prosigue ahí, impertérrito ante los cambios citadinos. Un día lejano un hombre que quiso ser ángel emprendió desde arriba su último vuelo y su vida se hizo añicos contra el pedestal.

La Manga del Mosco o las dificultades de una gambeta

El caminante descendió del morro. De pronto se encontró en una calle nueva, ancha, muy cerca de donde antes estuvieron Los Bomberos, y donde en otros días hubo un granero mixto, Los Amigos, en el que obreros y estudiantes intercambiaban mentiras y sueños. Hizo un paneo de recuerdos y volvió a ver la célebre Manga del Mosco, que ya no era la de antes. Tenía ahora más alcurnia. Y una protección de mallas para que los balones no caigan a la mortal corriente que tantos de ellos se tragó en otros días. Y en este punto, comienza otra historia.

El balón rodó hacia la quebrada y la maleza que crecía a casi dos metros de altura, como si a la cancha la rodeara una selva urbana, se lo tragó. Jaime Ochoa corrió a buscarlo. Se internó en los matorrales y de pronto se paralizó cuando vio que una cabeza de mujer parecía mirarlo con sus ojos muertos. El gritó paralizó a los demás jugadores.

Acaeció a principios de los sesenta en la Manga del Mosco, barrio El Salvador, cuando se inauguró el primer torneo de fútbol en esa cancha desnivelada, imposible para el ejercicio de un correcto partido, pero que, gracias a la pericia y las ganas de diversión, la muchachada habilitó para que el arrabal no se quedara sin dónde futbolear. Jugar entonces en aquel predio era una suerte de epopeya de barrio. La cancha tenía varios niveles, cual terrazas incas. Arriba, una portería de cañas y cabuya; abajo, el medio campo; más allá, en otro “entre piso”, la otra arquería. Solo las ganas de jugar hacían posible la hazaña. Un desafío a la imaginación.

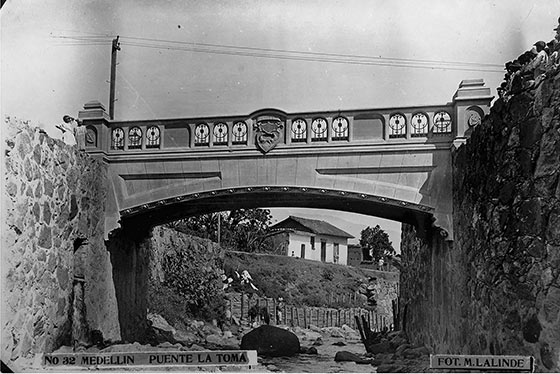

Puente de La Toma. Manuel A. Lalinde, 1918.

Por uno de los costados pasaba (pasa todavía) la quebrada La Palencia; en la otra banda estaban los solares de las casas. Los que jugaban de punteros corrían varios riesgos: uno, que el marcador, con un leve cargazo, los enviara a las aguas turbias; dos, si lo hacían por el lado de los muros no solo tenían que eludir al contrario, sino los picos de botella y las latas de sardina que el vecindario arrojaba. Nada era fácil. Tal vez, las dificultades crearon buenos gambeteadores.

La Manga del Mosco se llamaba así porque había “un mosquero aterrador”, pues pasaba una cañada de aguas negras, según recordó Mario Giraldo, uno de los pioneros de la famosa cancha. Varias generaciones jugaron partidazos allí. Había, hace años, encuentros de hasta siete horas seguidas, con equipos como Liverpool, Los Aplanchadores, Volante Norte (del barrio Las Palmas). Algunos jugadores, muy habilidosos, como uno que apodaban Monta, se autohabilitaban con la pared y sabían dónde caería el balón tras hacerlo chocar contra el muro.

Al llegar los primeros circos y las ciudades de hierro la canchita recibió la gracia del aplanamiento en algunos sectores. Pero la maleza seguía prosperando. “Entrar al Mosco era como ir de safari”, dijo Ramiro Alarcón, otro de los que por allí ejerció la gambeta y la imaginación futbolística.

La cancha albergó equipos de otras barriadas. Venían pese a que sabían de la topografía arisca y la quebrada tragabalones. Uno de ellos fue el Avenida, de “puros tocadorcitos. El que reventara el balón lo echaban”, recordó Mario Giraldo. La cancha, sin embargo, progresó. Las porterías de guadua se cambiaron por unas de tubo que donó “un man muy rico al que le decían La Bachué y después lo mataron”, dijo un viejo habitante del sector. Un día un carro del municipio se llevó una de las porterías para siempre.

En la Manga del Mosco jugaron La Chinga y Omar Delgado y Alfonso Rave y Leonel Montoya y Pablo Correa. También pateó balones Laureano Gómez, músico de los Teen Agers, quien, pese a su nombre, era liberal. En esa cancha imposible jugaron solteros y casados sus desafíos de fin de año, y apostaron el dinero de la leche, en unos casos, o del aguardiente, en otros. La cancha fue una aventura de barrio, una ilusión de muchachos de ayer. Un sueño de comunidad.

Durante años los que allí jugaron sentían el olor cálido que emanaba de una fábrica de bocadillos, y de vez en cuando se dejaban seducir por el canto de las sirenas de los bomberos. En el Mosco jugaron pelados de La Toma, Gerona, La Milagrosa, Ayacucho, Miraflores y, claro, los de El Salvador.

Hoy, tras la apertura de la calle que bordea La Palencia, la cancha está aplanada y allí todavía se juegan partidazos, aunque ya no tienen la presencia de los gambeteadores de fantasía de antaño, ni la quebrada se traga ahora los balones.

Ayacucho y sus tangos de cafetín

El caminante se enrumbó hacia Ayacucho, corazón del otrora encopetado barrio Buenos Aires, uno de los más viejos de la ciudad, y que ha vivido las dos presencias del tranvía (el viejo duró hasta 1951), albergó cafés tangueros como el Sol de Oriente (en la esquina con la carrera Suiza y fundado en 1932) y el Astral (ya desaparecido), y sintió el olor de los obreros de Coltejer, la textilera fundada en 1907, a orillas de la quebrada Santa Elena (a la que los nativos del Valle de Aburrá nombraron Aná).

Ayacucho, una de las calles más históricas de Medellín, asciende hasta los vientos fríos de Santa Elena. En otros días su miscelánea de aromas pasaba por la alhucema, el incienso, el aceite de frituras, los panes calientes y los olores de supermercado. Había en ella, que cambió su vocación residencial por la del comercio, de “todo como en botica”, un dicho que ya desapareció del uso de los hablantes de la ciudad.

Compañía Colombiana de Tejidos en el barrio Buenos Aires. Francisco Mejía, 1937.

Una calle variopinta, por donde se la mire: lavacarros, pollerías, montallantas, peluquerías, cacharrerías, ferreterías, licoreras, farmacias y que durante muchos años albergó lo que el imaginario popular bautizó como “El Palacio del Colesterol”, más de una cuadra dedicada a la venta de fritos y arepas de chócolo con una atracción tal vez fatal para los que tenían las grasas saturadas muy altas: la chunchurria. Se decía en otras calendas que el sol llegaba a Medellín rodando por Ayacucho. Las torres neogóticas de la Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón podrían ser el logotipo de esta calle que a principios del siglo XX estuvo sembrada de guayacanes morados y amarillos. Y todavía, como muestra de su antiguo esplendor, conserva parte de la arquitectura del castillo de los Botero, donde ahora está la Clínica Sagrado Corazón de Jesús.

Esa calle inevitable, paralela a la quebrada Santa Elena, tuvo caserones republicanos de generosos espacios, con fachadas afrancesadas. Algunas se transmutaron en torres de apartamentos, en parqueaderos o en servitecas y otros locales comerciales. Por ella circula el nuevo tranvía, el que ahora toman obreros y otros habitantes de las inmediaciones. También se desplazó por la antigua Ayacucho uno de los tipos más ricos que en la ciudad hubo: Carlos Coroliano Amador, dueño de la Hacienda Miraflores, llena de ceibas y pájaros y adornos traídos de Inglaterra.

Alrededor de esa calle, en la que hace años habitó el escritor fredonita Efe Gómez, autor de clásicos relatos como Guayabo negro, se elevaron chimeneas fabriles, empresas de electricidad, cervecerías, pero, a su vez, cines como el Buenos Aires, el Ayacucho y el teatro Colombia. En el Sol de Oriente, el único supérstite de los viejos cafés de entonces, pero reducido a la mínima expresión en su espacialidad, el tango fue el rey de la barriada. Allí cantaron en vivo y en directo Agustín Irusta, Óscar Larroca, Pepe Aguirre; bailaron el Mudo Emilio y Tángano (pintor de brocha gorda que nació bailando tango), y se instalaron en sus mesas futbolistas de alto calibre como los argentinos Charro Moreno, René Seghini, el Coco Rossi, José Vicente Greco y el legendario Omar Oreste Corbatta, llamado el Rey del chanfle.

En el Sol de Oriente, bar de obrería y artesanos, recalaron artistas como Ramón Vázquez y ajedrecistas como Tirso Castrillón. Y también un billarista famoso, al que apodaban Matate Jesús, porque, cuando perdía una partida, chocaba su cabeza contra las mesas de billar.

El caminante, que en su memoria tiene imágenes de la vieja avenida, encuentra ahora otros ámbitos, nuevos locales de comidas, hoteles y licoreras. El tranvía cambió el paisaje con postes, estaciones, cables, semáforos, rieles, jardineras. Una nueva arquitectura. Otros rituales urbanos. Con mujeres y hombres del trabajo que van y vienen.

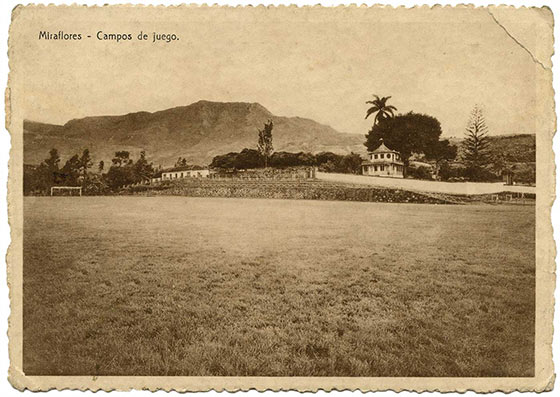

Ayacucho, que se duplica en Las Mellizas, una calle doble con separador arborizado, también parte al barrio Miraflores, un sector que tuvo chalets y palacetes, hoy convertidos en edificios de apartamentos. Si el caminante asciende para ir buscando las frescuras de Santa Elena, pa- sará muy cerca de una de las canchas de fútbol más viejas de Medellín, fundada en 1925 y que hoy es un parque, con estación de tranvía in- cluida. Si sigue subiendo llegará al viejo barrio obrero de Alejandro Echavarría que hace años tenía un portón de cemento con el nombre grabado en relieve.

El Alejandro (como le dicen hoy los muchachos) es un barrio que Coltejer construyó para sus trabajadores, con casas amplias de cuatro y cinco alcobas, antejardín, techo de teja española y alto valor ambiental por su arborización. En él se erigió la Iglesia Concilio Vaticano II, y al fondo de su parquecito vivió el escritor Mario Escobar Velásquez, que en la década del cincuenta trabajó en la textilera y dirigió la revista Lanzadera, de la misma empresa.

Uno de los referentes del barrio ha sido su cancha de fútbol, antes de arenilla y hoy convertida en un parque polideportivo, con grama artificial. En los sesenta y durante muchos años fue escenario de memorables cotejos que convocaban a jugadores y público de toda la ciudad. Allí llegaron a mostrar sus dotes futbolistas profesionales.

Miraflores, campo de juego, s.f.

Otros caminos, otros barrios

Al caminante le puede entrar la incertidumbre de sus rutas. ¿Hacia dónde dirigirse ahora? Tal vez pueda hacer un rodeo, atravesar Miraflores y subir por la carrera Alemania (la 29) hacia La Milagrosa, un barrio tradicional de trabajadores que antes se llamó Quijano y tras la erección de la iglesia con una advocación virginal cambió de nombre.

El barrio, con parque (a diferencia de su vecino Buenos Aires que carece de él) y calles históricas como El Cuchillón, tuvo aromas de pomas y naranjales. Sus mangas abundantes se transformaron en ciudadelas de apartamentos, como Cataluña y sus derivados. En algunos de sus sectores, como el llamado La Cumbre, convivieron caserones de corredores y antejardines enormes al lado de pequeñas casas.

Cantada en novelas y cuentos de Luis Fernando Macías, como Ganzúa y Amada está lavando; narrada en algunos escritos del investigador de tango y nativo del lugar, el nado Luciano Londoño López, único colombiano que perteneció a la Academia Porteña de Lunfardo, de Buenos Aires, Argentina, La Milagrosa es vecina de Loreto y el Nacional, también barrios de trabajadores.

Si del parque de La Milagrosa el caminante desciende por la vieja calle de El Cuchillón, conocida como la 45, se topará con otro barrio de trabajadores con nombre español, Gerona, como que lo urbanizó uno de los clásicos miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, Manuel de J. Álvarez Carrasquilla, sintetizado como Majalc. Este comerciante y empresario de la vieja Medellín era un hispanófilo. Fue uno de los constructores de los barrios Aranjuez, La Mansión y Andalucía (en Bello).

Gerona, que también fue cuna de malevajes y tanguerías, con bares como El Cachafaz, Verdemar y El Machete, con una barra de miedo como los muchachos de El Cambray, escuchó la voz de Amparito Vélez, soprano que habitó en el sector, y también la del locutor Iván Zapata Isaza, emblema del radioperiódico Clarín, llamado por el vecindario ‘El negro grande de Gerona’.

En ese barrio, que tuvo una línea de buses con avisito de Gerona-Loreto, en algunas de sus calles se pueden apreciar, pintados sobre el asfalto, enormes escudos rojiazules del Deportivo Independiente Medellín (DIM). En su paisaje arquitectónico predominan las casas, algunas de dos y tres pisos, pero ya, saltones, aparecen edificios de apartamentos.

Muy cerca de allí, y hacia Ayacucho, el caminante puede derivar en el barrio Restrepo (fundado en 1934 por Ramón Restrepo), hoy conocido como El Redondel, cerca del sector al que un bar le dio nombre: El Santos. El Restrepo, fracción de Buenos Aires, con casas muy grandes, casi todas blancas, de dos y tres niveles, sótano incluido, con zonas verdes y terrazas, ya es solo una referencia histórica. Hoy esas mansiones ya no existen y en su lugar se levantan edificios residenciales.

Vista aérea del cerro El Salvador. Francisco Mejía, 1951.

Epílogo con una escultura a la vida

Junto a la antigua corriente de Aná se levantó en 1907 la fábrica Coltejer, en el viejo sector de La Toma, que después se erigió como vivienda obrera, con bares de tango y porros, uno que otro prostíbulo y una sección que algunos creen fue el origen de la actual ciudad, antes Villa de La Candelaria: la Vuelta de Guayabal. Anclada a la historia colonial, esa calle larga, que antes de existir Ayacucho era la ruta hacia Rionegro, la llamaron Ricaurte (calle 51). Junto al puente de La Toma, construido en 1857, remodelado por el belga Agustín Goovaerts y cerca de un breve sector que prácticamente es un callejón paralelo a la quebrada, llamado El Hoyo de ‘ña Rafaela (o de Misiá Rafaela), la 51 se denominó La Canguereja, espacio narrado, por ejemplo, por Tomás Carrasquilla.

Durante casi ochenta años La Toma albergó telares, calderas y chimeneas, así como cafetines, cerrajerías, talleres mecánicos y residencias. Parte de su territorio se transmutó en el actual Parque Bicentenario, el Museo Casa de la Memoria y en bloques de apartamentos, como las Villas del Telar.

La Toma, con sus pasajes residenciales, inquilinatos, parqueaderos enormes y talleres de mecánica, tuvo bares para camajanes y obreros como el Barcelona, el Perro Negro y el Torrente. Junto al llamado Puente de Brooklyn, en el Gran Combo, los hinchas del DIM han tenido desde hace años una suerte de templo sagrado. Más abajo, y ya en el Parque Bicentenario, donde además hay un busto que recuerda al líder de la No Violencia, Mahatma Gandhi, se levanta la escultura El árbol de la vida del artista Leobardo Pérez, hecha con más de veintisiete mil puñales, cuchillos y otras armas cortopunzantes decomisadas por la policía.

El caminante se detiene junto al metálico árbol que ningún viento mueve. Se escuchan las voces de niños que juegan junto a una puerta con chorros de agua y el rumor de la sempiterna quebrada Santa Elena se esparce antes de perderse bajo el asfalto.

*Fragmento tomado del libro Nuestro tranvía, publicado por el Metro de Medellín en coedición con Universo Centro, en el año 2015.